「国立新美術館開館10周年 ジャコメッティ展」が、2017年6月14日(水)から9月4日(月)まで国立新美術館にて開催される。

本展は、20世紀を代表する彫刻家アルベルト・ジャコメッティが制作した、初期から晩年までの彫刻、油彩、素描、版画など約135点が出品される大回顧展。国内で開催されるジャコメッティの個展としては実に11年ぶりとなる。

ジャコメッティの作品は、時代ごとにスタイルが徐々に変化していったことで知られる。初期から晩年までのコレクションを包括的に展示する本展では、その変遷を巡りながら、ジャコメッティの制作態度や時代の流れを感じることができる。

ジャコメッティは1901年スイスに生まれ、1922年にパリへ移ってからは主にフランスで活動した。パリに出てきたばかりのジャコメッティが出会ったのは、当時まだ新しかった芸術様式のキュビスムや、アフリカ、オセアニア彫刻の造形だった。出品作の一つ《女=スプーン》は、アフリカのダン族が用いる擬人化されたスプーンに想を得たもので、西洋の外から受けた影響を如実に感じられる。

30年代、サルバドール・ダリやアンドレ・ブルトンに誘われたジャコメッティは彼らが活動するシュルレアリスムグループと近づき、檻の中や舞台の上に複数のオブジェを組み合わせた特徴的な彫刻作品を制作している。この頃の代表的な作品には、頭蓋骨や“死”のイメージなど、当時の彼の体験や関心を反映した《鼻》がある。

しかし、1933 年の父の死後は頭部を作り始めるようになり、その翌年にはシュルレアリスムと決別した。

1935年から1940年代前半は、モデルと向き合いながら独自の造形を模索する作業に没頭。その過程で極端に小さな彫刻が作られた。彼は、「見たものを記憶によって作ろうとすると、怖ろしいことに、彫刻は次第に小さくなった。それらは小さくなければ現実に似ないのだった。それでいて私はこの小ささに反抗した。倦むことなく私は何度も新たに始めたが、数か月後にはいつも同じ地点に達するのだった」と述べている。

1945年から再び彫刻は大きさを取り戻し、有名な細長い彫刻が生まれた。ジャコメッティが手に入れたまったく新しい彫刻の形である。人間の本質に迫るため、虚飾を一切取り払って極端に細くなった像は、実存主義や現象学の文脈においても評価された。本展では、この傾向になった最も初期の作品《大きな像》が出品される。

さらに、細長い彫刻のテーマとして頻繁に現れた“歩く男”の到達点とされる作品《歩く男Ⅰ》も、本展に登場する。これは、ニューヨークのチェース・マンハッタン銀行のためのモニュメントのひとつとして試みられたが実現しなかった大作だ。ほか2点《女性立像Ⅱ》、《大きな頭部》も揃って出品されるが、それらの壮大なスケールは必見。

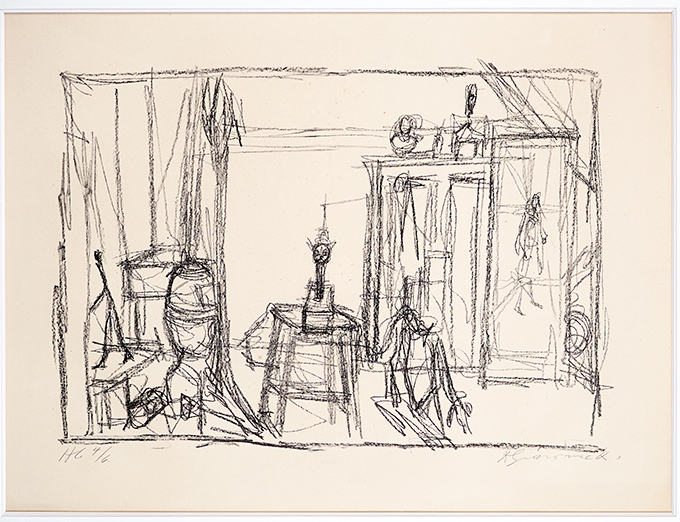

ジャコメッティ芸術はモデルとの対峙が重要な点であり、日本人哲学者の矢内原伊作は、その長時間に渡る制作と向き合うことができた数少ないモデルとして知られている。彫刻ができるまでに描かれた数多くの油彩画やスケッチも、見どころの一つである。